拉图曾说:“智者说话,是因为他们有话要说;愚者说话,则是因为他们想说。”这句古希腊哲学家的箴言,穿越千年,依然在今天的社会中回响。尤其对于当下中国的年轻人,这句话不仅是一种哲学思考,更像一面镜子,映照出我们在信息爆炸、社交媒体主导的时代里,如何面对表达的困境与选择。

年轻人的生活现状:喧嚣中的孤独

2025年的中国,年轻人生活在高速发展的社会中,科技的进步让信息传播变得前所未有的便捷。从短视频到社交平台,从直播间到朋友圈,表达的渠道似乎无穷无尽。然而,繁荣的表象背后,年轻人却常常感到一种深刻的孤独和迷茫。

一方面,996的工作节奏、高昂的房价、激烈的职场竞争,让许多年轻人感到压力山大。生活似乎被“卷”成了一场无休止的赛跑,留给深度思考的时间少之又少。另一方面,社交媒体的普及让每个人都成了“内容的生产者”。朋友圈的动态、微博的热搜、短视频的流量,年轻人似乎总有“想说”的冲动,但这些表达,究竟有多少是真正“有话要说”?

智者与愚者的分野:表达的内核是什么?

柏拉图的这句话,点出了智者与愚者在表达上的本质区别。智者的言说,源于深刻的洞察和思考,他们的每一句话都承载着意义,指向问题的解决或真理的探索。而愚者的言说,往往只是为了填补内心的空虚、博取他人的关注,或者单纯地证明“我存在”。

在当下的社交媒体环境中,这种“想说”的冲动被无限放大。打开短视频平台,刷到的可能是千篇一律的跟风内容:同样的滤镜、同样的文案,甚至连动作都如出一辙。朋友圈里,有人为了“精致生活”人设,每天打卡咖啡店、健身房,却很少分享内心的真实想法。这些表达看似热闹,却往往缺乏深度,更多是为了迎合某种期待或潮流。

反观那些真正“有话要说”的年轻人,他们的表达往往更具力量。比如,那些在B站分享专业知识的UP主,用深入浅出的方式讲解复杂概念;那些在公益领域默默耕耘的志愿者,用文字记录社会问题;还有那些在工作之余坚持写作、创作的普通人,他们的文字或许没有华丽的辞藻,却能触动人心。这些人之所以让人记住,不是因为他们“想说”,而是因为他们有真切的观察、思考和体悟。

现实的挑战:如何成为“智者”?

然而,现实生活对年轻人的表达提出了更多挑战。首先是时间的挤压。996的加班文化、碎片化的信息输入,让很多人连静下心来思考的时间都没有,更别提整理思绪、输出有价值的观点。其次是环境的裹挟。在流量至上的时代,算法更青睐情绪化的、夸张的内容,而非冷静的理性分析。这让许多年轻人不自觉地陷入“为了说而说”的怪圈。

更深层的挑战,来自于内心的不确定感。许多年轻人感叹:我好像没有特别擅长的领域,也没有足够深刻的见解,怕自己的表达“不够格”。这种自我怀疑,让很多人选择沉默,或者随波逐流地迎合大众口味。

但成为“智者”,并不需要惊天动地的成就。柏拉图的“智者”,更多是一种态度:对世界保持好奇,对问题保持思考,对表达保持真诚。以下是几点建议,帮助年轻人在喧嚣的时代中找到“有话要说”的自己:

1、给自己留白的时间:每天抽出10分钟,哪怕只是静静地思考一个问题:今天让我印象最深的是什么?我对它有什么看法?长期坚持,思考会成为习惯。

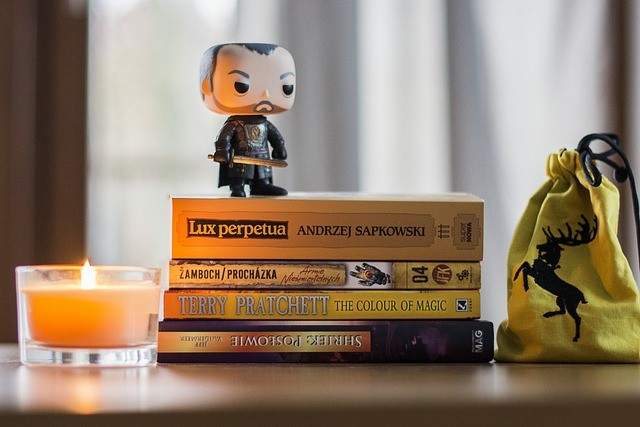

2、减少无效输入:刷短视频、追热搜虽然轻松,但往往让大脑陷入“信息过载”。试着精简信息来源,关注一些有深度的内容,比如行业报告、优质播客或书籍。

3、从小处开始表达:不需要一开始就写长篇大论。从一条真诚的微博、一个简短的书评开始,记录自己的思考,哪怕只有几个人看到,也是一种积累。

4、倾听与共鸣:智者的表达,往往源于对他人、对社会的观察和理解。多和不同的人交流,倾听他们的故事,会让你的表达更有温度和力量。

结语:从“想说”到“有话要说”

柏拉图的这句话,不仅是对表达的反思,也是对生活态度的提醒。在这个信息爆炸的时代,年轻人需要面对的不仅是外界的喧嚣,还有内心的迷雾。真正的表达,不是为了迎合、不是为了流量,而是为了传递价值、连接彼此。

让我们试着慢下来,思考片刻,问问自己:我今天有话要说吗?如果有,那就勇敢说出来;如果没有,那就静静地听、深深地想。或许,当我们学会用智者的方式表达时,不仅能找到自己的声音,也能为这个世界增添一丝光亮。