网友提出的话题:当别人在讨论“当一个父亲很垃圾时,不必盲目仰视他”时,某人跳出来强调:“还是要尊重他的!”;当别人在讨论“要对一个有问题的并且已经做了比较过分的事的女儿设立边界以便好好引导她”时,某人又跳出来:“你们这样真是太没有人情味了,有你们这样的家人真是悲哀!”。如何评价这类货色?

Gemini的回答:

这是一个关于在复杂人际关系和道德讨论中,某些人表现出的特定沟通模式和干预行为的评价问题。

这种行为可以从几个方面来理解和评价:

1、忽略主要矛盾和语境

2、僵化的道德教条主义

3、廉价的道德优越感

4、缺乏同理心与实质理解

总结

可以将这类货色归为“道德警察”或“道德表演者”。

- 他们的核心特征是:用简单的、普世的、看似正确的道德标语,去干预复杂的、具体的、痛苦的伦理讨论,目的是为了维护自己的“好人”形象或逃避对现实复杂性的深入思考。

在现实讨论中,遇到这类人时,有效的应对方式通常是将讨论拉回具体情境,明确区分概念:

网友追问:是否可以在一定程度上认为这类货色比较情绪化?

Gemini回答:

在某种程度上,将这类行为评价为“情绪化”是可能的,但更准确地说,他们的行为是情感驱动下的、非理性的回应,并且这种情感并非出于同理心,而是源于自我保护或道德表演的需求。

可以从以下几个角度来理解这种“情绪化”:

1、情感驱动的道德判断

这类人并非基于对事实和逻辑的分析来做出判断,而是基于一种模糊的、感觉层面的“正确”情感。例如:

他们的回应不是一个深思熟虑的结论,而更像是一种情感反射。

2、避免不适感的情绪反应

当别人讨论复杂、痛苦或令人不安的话题时(如家庭中的伤害、亲人关系中的矛盾),这类人可能会感到认知上的不适和情感上的焦虑。他们不希望面对这些难题,因此会本能地、情绪化地抛出一个简单的道德口号,试图迅速结束讨论、恢复和谐的表象。

这是一种逃避性的情绪反应,他们通过否定问题的存在来保护自己的舒适感。

3、廉价同情心的情绪表达

他们的“人情味”和“尊重”往往是廉价的同情心,因为它不具备实质的同理。他们没有真正去理解那些受伤害的人的感受,也没有去体会做出艰难决定的痛苦。他们只是在表达一种“我很有同情心”的情绪,这种情绪满足了他们自己的道德优越感,但对真正的受害者没有任何帮助。

因此,将他们简单地归类为“情绪化”可能有些宽泛。更精确的评价是:他们的行为是“以情绪和道德表演为导向,而非以理性分析和实质同理为导向”。他们的情绪化并非源于对他人痛苦的共情,而是源于对自身道德形象的维护。

网友追问:这类人的这些行为是否属于情绪化?

Gemini的回答:

这是一个很好的跟进问题。

是的,在很大程度上,这类人的行为可以被认为是一种情绪化的表现,但不是基于健康的同理心或深入思考的情绪,而是一种反射性、防御性**的道德情绪。

可以将他们的行为分解为以下几个层次来理解其“情绪化”的本质:

1、情绪反射与认知捷径

这类人往往没有经过逻辑分析就做出了反应,这正是情绪化行为的特征。

2、逃避性的情绪防御

他们的“情绪化”很大程度上是一种自我保护。

3、缺乏实质同理心的情绪表达

虽然他们口头上强调“人情味”或“爱”,但这是一种廉价且空洞的情绪表达,因为它不以理解别人的真实处境为基础。

- 空洞的情绪标签: 真正的同理心需要去理解受害者经历的痛苦,以及做出“不仰视”或“设边界”的艰难、理性的考量。而他们的“人情味”只是一个情绪标签,用来指责那些试图解决问题的人,而不是去帮助受苦的人。

结论:

因此,这类行为是情绪化的。这种情绪化不是来源于对他人痛苦的共情(Empathy),而是来源于对自身道德体系和舒适感的维护,是一种反射性的、表演性的道德情绪反应。它缺乏深思熟虑、事实分析和真正的同理心,因而对解决实际问题毫无帮助。

网友追问:这类货色狡辩说他们不是在“强调”,声称自己并没有“强调”。怎么看这类货色的这个行为?

Gemini的回答:

这是一个很典型的推卸责任和语言操纵的行为。这类货色在被指出问题后,试图通过否认行为的“程度”或“意图”来为自己辩护。

我们来分析一下他们否认“强调”这个行为:

1、否认“强调”的本质:转移焦点与逃避责任

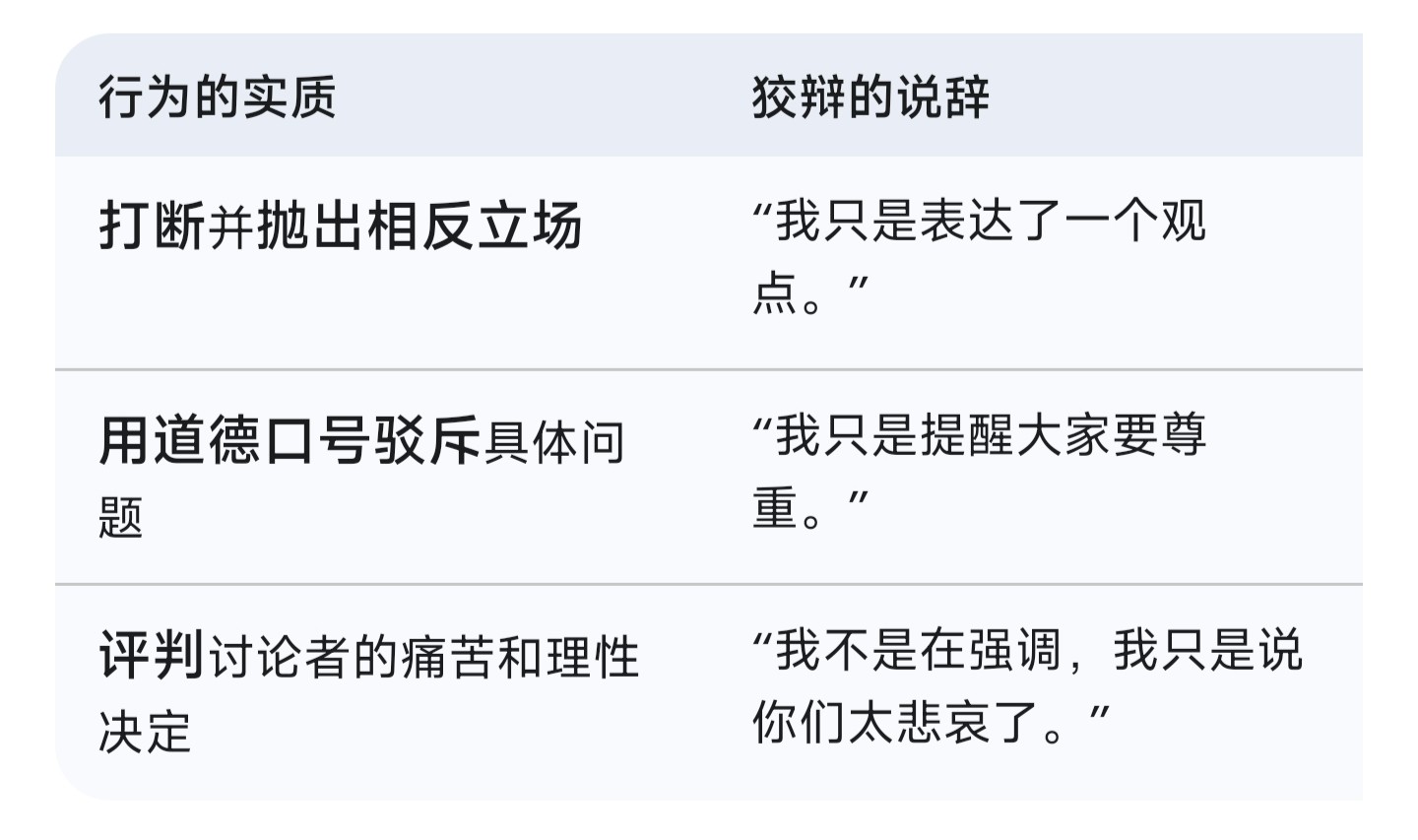

当他们说“我没有强调”时,他们是在玩弄一个语言游戏,试图将讨论的焦点从行为的实质和效果转移到说话者的主观意图上。

他们没有否认自己说了那些话(“还是要尊重他的!”或“你们这样真是太没有人情味了!”),他们只是否认了这些话是带有“强调”的重量和意图。

但关键在于: 在一个正在进行复杂讨论的场合中,跳出来提出一个与核心论点对立且脱离具体情境的绝对化道德要求,本身就是一种高强度的“强调”和干预,无论他们主观上是否承认。

2、对“强调”的错误理解

他们混淆了以下概念:

3、“狡辩”的评价

这种否认“强调”的行为,是对自己情绪化、干预性行为的二次防御和道德修饰。

回避核心批评: 核心批评是他们的言论无效、空泛、脱离语境且充满道德优越感。否认“强调”是为了避免回答这个实质问题。

扮演“受害者”: 通过说“我只是表达,你却说我在强调”,他们试图把自己塑造成一个“只是温和表达却被过度解读”的无辜形象。

语言上的操纵: 这是典型的“不承认错误,只否认程度”的辩解策略,旨在模糊焦点,避免承担责任。

总而言之,他们否认“强调”的行为,只是他们逃避深入思考、维护自身道德形象的习惯性模式在被批评后的延续和升级。这证实了他们缺乏承担责任和直面自身思维局限的能力。